予約優先 045(913)5062 中川駅2分

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎

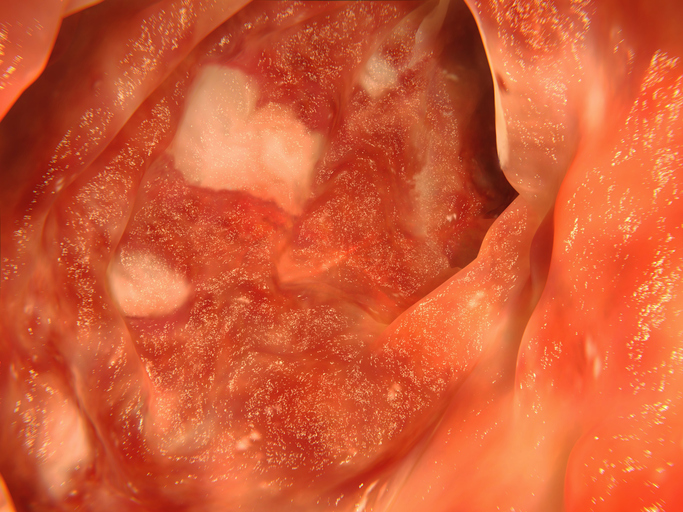

大腸が炎症を起こし、びらん(ただれ)や潰瘍など大腸の粘膜に傷ができた状態で、厚生労働省による指定難病である炎症性腸疾患の 一つです。

比較的若い年代に発症することが多く、細菌やウイルスなどの外敵から身を守るための防御反応(自己免疫)がうまく働かず、誤って自分の身体の組織を敵だと思って攻撃してしまうのではないかと考えられています。

症状の多くは下痢と下血で、腹痛や発熱を伴うこともあります。

原因未解明のために根本的な治療や予防が確立しておらず、症状や炎症がなくなっても「治癒」ではなく「寛解」(かんかい:症状が出ずに落ち着いている状態)という言葉を使います。

「難病」と聞くと、怖い病気という印象を持つかもしれませんが、適切に治療をすればほぼ生活に支障はなく、予後(病状の見通し)も悪くありません。

潰瘍性大腸炎の原因

原因はまだ解明されていませんが、前述のように自己免疫が関与している説が有力です。食生活や環境、国により発症率が異なることから、食生活の変化で腸内細菌叢(さいきんそう:細菌の集合体)のバランスが崩れて免疫が正常に機能せず、過剰な免疫反応によって大腸の粘膜が攻撃され、炎症を起こすのではないかといわれています。

日本の患者数は約17万人 で(2013年度)、毎年数千人のペースで増えています。

このことからも、食事などの環境因子(ライフスタイルの欧米化)が関わっていることが示唆されています。

また、家族内での発症がみられるため(欧米では20%近く)、遺伝子の変異などが関与している可能性も考えられます。

潰瘍性大腸炎の症状

典型的な症状として粘膜の炎症による下痢や出血、強い腹痛、発熱がみられ、さらには血液の混じった赤いゼリー状の粘液(粘血便)が出ることもあります。症状が強くなると体重が減り、貧血になります。

さらに重症になると、大量出血によるショックや意識障害、腸管に穴が開く大腸穿孔(せんこう)による腹膜炎を生じます。

また、腸内にガスや毒素がたまって膨張し、緊急手術が必要となる中毒性巨大結腸症などがみられることもあります。 症状が治まったり(寛解)、再燃したりを繰り返すことも多く、なんともない時期があるかと思えば、突然腹痛や下痢、出血を起こしたりします。

腸管以外の合併症として、関節炎や口内炎、皮膚の膿瘍形成、肝臓や胆道系の障害などがみられることもあります。

頻繁に下痢や腹痛があり出血を伴うようであれば、医療機関を受診して大腸内視鏡検査を行った方がよいでしょう。

潰瘍性大腸炎の診断・分類

①ほかの病気を除外

まず、同様の症状が出るほかの大腸の病気ではないことを確認(除外)していきます。下痢や下血がみられる病気には、細菌性腸炎やウイルス性腸炎などの感染症による腸炎(急性胃腸炎)、虚血性腸炎や出血性憩室炎(けいしつえん) 、偽膜性腸炎などの出血を伴う腸炎、あるいは大腸がんなどがあります。

問診や診察、または採血や便の細菌培養検査などを行って鑑別します。

②大腸内視鏡検査・生検

ほかの病気を除外できたら、大腸内視鏡検査を行います。粘膜のびらんや潰瘍などがみられれば組織を一部採取し、顕微鏡で詳しく調べます(生検)。

なお、潰瘍性大腸炎の診断には大腸内視鏡検査が必須です。

大腸内視鏡で特徴的な所見がみられ、かつ病歴から再燃と寛解を繰り返していることが確認できる場合、生検で特徴的な所見がなくても、ほかの病気をしっかりと除外した上で、潰瘍性大腸炎と診断することもあります。

診断後も、定期的に大腸内視鏡検査をすることが大切です。

③病変などによる分類

病変の広がりによっておおよそ3つのタイプに分類されます。表:病変による分類

| 全大腸炎型 | 約38% 大腸全体に炎症がみられる |

| 左大腸炎型 | 約38% 大腸の左側に炎症がみられる |

| 直腸炎型 | 約22% 直腸のみに炎症がみられる |

潰瘍性大腸炎の治療

潰瘍性大腸炎はまだ原因が分かっていないので、完治することはありません。しかし、薬の使用などにより炎症を抑えることはできます。治療の目標は、「大腸の粘膜が治癒している(炎症のない)状態」を維持することです。

潰瘍性大腸炎には、炎症を起こし症状がみられる「活動期」と、炎症・症状が治まっている「寛解期」があります。

薬による治療を行う場合は正しく服薬すること、そして症状がない寛解期にも続けることが、粘膜の状態を良好に保つために重要です。

寛解したからといって服薬を中断すると、再燃率も高くなります。

また、合併症として数年後に大腸がんがみられることもありますが、がんの発症率は粘膜の状態と関係するため、やはり服薬を続けることが重要です。

①5-アミノサリチル酸薬(5-ASA製薬)

潰瘍性大腸炎の治療での第一選択薬で、炎症の進展と組織の障害を抑制します。用途に合わせて、飲み薬や坐薬、注腸(直腸内へ注入する薬)などさまざまな種類から選択できます。

非常に効果があり、再燃予防にも有効です。

5-ASA製薬には以下のものがあります。

・サラゾスルファピリジン(商品名:サラゾピリンなど)

・メサラジン(商品名:ペンタサ)

・メサラジン腸溶錠(商品名:アサコール、リアルダ)

・メサラジン(商品名:ペンタサ)

・メサラジン腸溶錠(商品名:アサコール、リアルダ)

②副腎皮質ステロイド薬

中等症~重症で5-ASA製薬では炎症が抑えきれない場合に使用します。強力に炎症を抑えることができますが、その分副作用も強いので、再燃予防のために漫然と使用したりはしません(活動期のみ使用)。

副作用には、中心性肥満や満月様顔貌(腹部や肩、顔などに脂肪がつく)、多毛など、服薬の中止で改善する軽いものもありますが、骨髄抑制(血液細胞をつくる機能が低下)や大腿骨頭壊死、骨粗しょう症、重症感染症、白内障など重いものもあります。

さまざまな種類・使用方法があり、直腸炎型の潰瘍性大腸炎には肛門から使用する坐薬が直接病変部に届くので効果があります。

局所に使用するため、全身に使用する場合に比べ副作用が少ないという利点もあり、軽症にも使用します。

副腎皮質ステロイド薬には、主に以下のものがあります。

・プレドニゾロン(商品名:プレドニン/経口薬、プレドネマ/注腸など)

・ベタメタゾン(商品名:リンデロン/坐薬、ステロネマ/注腸など)

・ブデソニド(商品名:レクタブル/注腸フォーム)

・ベタメタゾン(商品名:リンデロン/坐薬、ステロネマ/注腸など)

・ブデソニド(商品名:レクタブル/注腸フォーム)

③免疫調節薬

体内で過剰になっている免疫反応を抑える薬です。ステロイド薬を使用しても炎症のコントロールができない場合や、ステロイド薬を減量すると症状が悪化するために減量できない場合に使用します。

即効性はなく、急性期にこの薬だけ使用することはありません。

適正に使用すれば、少量のステロイド薬との併用により炎症をしっかりとコントロールすることができます。

肝障害や骨髄抑制、易感染性(感染しやすい状態)などの副作用があるため、定期的に採血検査が必要です。

その他にも食欲不振、脱毛、口内炎、関節炎、膵炎などがみられます。

免疫調節薬には、以下のものがあります。

・チオプリン製剤(商品名:イムラン、アザニン、ロイケリン)

④抗TNFα受容体拮抗薬

生物が作り出すたんぱく質などを利用した治療薬(生物学的製剤)です。潰瘍性大腸炎では炎症を引き起こす体内物質が過剰に作り出されますが、この薬はそのうちTNFαという物質の働きを抑えることで効力を示す抗体製剤です。

高額で副作用も多いことから、中等症~重症の場合にのみ使用します。

抗TNFα受容体拮抗薬には、以下のものがあります。

・インフリキシマブ(商品名:レミケード)

・アダリブマブ(商品名:ヒュミラ)

薬による治療の効果がみられない場合や、炎症の急激な劇症型には、血球成分除去療法(炎症を引き起こす白血球などを取り除く治療)や外科的治療(大腸を摘出する手術)が行われます。・アダリブマブ(商品名:ヒュミラ)

潰瘍性大腸炎と妊娠・出産

潰瘍性大腸炎は遺伝・感染する病気ではなく、妊娠、出産は可能です。活動期に妊娠すると、早産や流産の可能性がわずかに上昇するので、病状を安定させておくことが重要です。

妊娠により病状が悪化する可能性があり、また活動期での妊娠は望ましくないため、一般的に妊娠中も内科治療(薬による治療)を継続します。

妊娠中には症状が出ず、落ち着いていること(寛解状態の維持)が重要だからです。

メサラジンなどの5-ASA製薬の安全性は完全には確立されていませんが、動物試験において催奇形性(胎児に奇形が生じるおそれ)は認められません。

当クリニックの患者さんで潰瘍性大腸炎の経過中に妊娠した人は皆、服薬を継続することで無事に出産しています。

潰瘍性大腸炎の経過・予後

前述のように、潰瘍性大腸炎は完治せず、再燃と寛解を繰り返して慢性の経過をたどります。長期的にみると、潰瘍性大腸炎の罹患期間が長くなるほど大腸がんを発症するリスクが高くなっています(10年で0.5%、20年で4.1%、30年で6.1%ほど )。

以上のことから、定期的な内視鏡検査が重要になります。

直腸炎型の潰瘍性大腸炎における直腸がんの発症率は、一般人口の直腸がんの発症率と変わりません。

しかし、潰瘍性大腸炎の人の多くは定期的に内視鏡検査を受けているため、早期にがんを発見でき治療可能な場合が多いのです。

もともと大腸がんは発症率 ワースト1の病気です。

定期的に内視鏡検査を受けていれば内視鏡治療が可能で、潰瘍性大腸炎の患者さんとそれ以外の人たちとの間に、生命予後の差は全くありません。

潰瘍性大腸炎の治療をせず粘膜の炎症の状態が悪い人は、がんの発症率が高くなることが知られています。

適切なタイミングで検査と治療を行うことが重要です。